Buscar

Infancia raspachín

Colombia es, desde hace décadas, escenario de un cruel experimento de Estados Unidos y de sus aliados del Estado. La hipocresía de su guerra contra el narcotráfico aniquiló las chances de subsistencia de miles de campesinos, agudizó la violencia al financiar a grupos paramilitares ante la amenaza que representa la guerrilla y obligó a un sinnúmero de habitantes a desplazarse de sus tierras. En ese clima de guerra, pobreza y falta de alternativas, se oculta la historia de un joven raspachín, de su familia dividida, de su patria de sombras y tristezas.

Edición N° 132

Septiembre 2014

Revista bimensual

Comprar edición impresaSumario

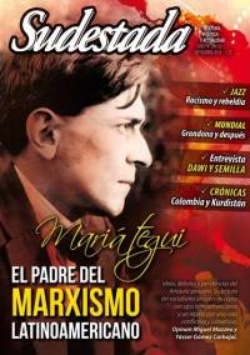

- El padre del marxismo latinoamericano

- No tan distintos...

- Guido / Ignacio

- Esa fruta extraña...

- Mundial, Grondona y después

- El triunfo del cine artesanal

- Noticias urgentes desde Kurdistán

- Infancia raspachín

- "La novela negra es el género que mejor retrata las inequidades del sistema"

- "El destino de la canción es algo misterioso"

- La despiadada verdad de la guerra

- "Nuestro aporte es abrir nuevos mundos"

Compartir Articulo

Dos años estuve trabajando en el departamento del Vichada, al oriente colombiano. Allí se encuentran los pueblos indígenas Achagua, Sáliva, Piaroa, Amorúa, Betoye, Cuiva, Curripaco, Chiricoa, Guanano, Guayaberos, Masiware, Puinave, Sicuani y Piapoco; que conviven con poblaciones campesinas oriundas y otras desplazadas debido a la guerra que se vive desde 1936, y campesinos que se han trasladado en busca de mejores condiciones de vida, atraídos por la bonanza económica de la palma de chiqui-chiqui, la hoja de coca para la producción de cocaína y, desde 2010, por el petróleo, la minería, el gas y la agroindustria.

Después de ser uno de los territorios olvidados por el Estado, con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), el Vichada pasó a ser una zona prometedora porque se sostenía que, al tener poca población y ser una región de grandes extensiones de bosques y sabanas, permitiría la absorción de mano de obra no calificada para explotar minerales, petróleo, gas; potenciar sus suelos para el cultivo de caucho, palma de aceite, maíz, soya, sorgo, remolacha industrial y ganadería extensiva, y la perspectiva de proyectos que, supuestamente, no representarían una amenaza para el medio ambiente.

Desde entonces, la cotidianeidad en el Vichada se transformó: pasó a ser un centro de transacciones de todo tipo, desde la tierra hasta los minerales, y desde los cultivos de especies maderables hasta el mercado de bonos de carbono para completar el espectro comercial de esta región.

Transcurría 2011 cuando conocí a Andrés, un indígena sikuni de unos 12 años, moreno, de espalda ancha, piernas delgadas y manos gruesas, de fuertes risotadas, simpático y un eterno entonador de corridos prohibidos, música norteña y rancheras. Su canción favorita era "El hijo de la coca", donde se cuenta cómo es la vida del raspachín desde niño, aquel trabajador, indígena o campesino, que raspa la mata de coca con sus manos.

A la luz de una pequeña vela, luego de escribir mi diario de campo, se repetiría la misma escena durante el mes que permanecí en su comunidad. El primer día se acercó tímido, preguntándome si tenía mucho calor; luego llegaría con algún chiste o fruta que se encontraba por el camino y empezaba su conversación acompañada de largas carcajadas. Una noche, no muy lejana de nuestro primer encuentro, empezó hablar de sus amigos de la misma edad. Le pregunté por qué era el único adolescente que se encontraba en la comunidad, y Andrés, con su característica risa, me contó que el viernes de la semana anterior, como era costumbre cada mes, había pasado el carro del patrón para trasladarlos a los cultivos de coca que quedaban no lejos de allí y que a él lo había dejado porque estaba en el río.

Me contó también que desde los ocho años trabajaba en las chagras como raspachín, y me explicó que la coca se raspa de la punta hacia abajo y que durante su primer mes de trabajo no pudo hacerse ni un salario porque sólo raspaba entre 3 a 6 kilos en las 6 u 8 horas que trabajaba durante el día. Con el tiempo y la práctica podría hacer varias arrobas al día. Pero el trabajo de raspachín se había ido complicando porque los cultivos, desde hacía ya dos años, con frecuencia estaban siendo fumigados con glisfosato.

Desde mediados de los años ochenta y ante la falta de oportunidades para subsistir de los productos agrícolas tradicionales, la mayoría de la población del Vichada se había dedicado a las faenas de la producción de cocaína, en jornadas de trabajo de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Además del salario pago, recibían las tres comidas del día, fríjoles o lentejas con arroz, y podían comprar botas, champú, ropa y otra serie de artículos en las tiendas que instalaba cada patrón de chagra, que luego eran descontados de su salario a fin de mes.

Los productores y trabajadores de la hoja de coca para el narcotráfico hace ya varias décadas que han sido estigmatizados y perseguidos por un Estado que, en realidad, no les deja otra salida al no construir sistemas viales, no brindar asistencia técnica ni ayudarles con los insumos necesarios para producir otros productos agrícolas. Pero la persecución hacia ellos se ha intensificado después de la implementación del Plan Colombia (1999) y de la gestión Uribe, quien nunca pareció preocuparse por la subsistencia de los pobladores productores a nivel nacional quienes, además, han sido criminalizados como guerrilleros, eliminando la distinción entre civiles y combatientes, y concentrando la guerra en las áreas de los cultivos de coca...

(La nota completa en Sudestada N° 132 - septiembre 2014)

Comentarios

Tania Camila Bonilla

Otros articulos de esta edición

Entrevista con Martín Malharro

Entrevista con Martín Malharro

"La novela negra es el género que mejor retrata las inequidades del sistema"

En nuestro país, el policial negro es un género que transita por los márgenes. Por eso, lejos de las luces ...

Entrevista con José Luis Aguirre

Entrevista con José Luis Aguirre

"El destino de la canción es algo misterioso"

Artista ineludible entre los creadores de la nueva generación de músicos de la raíz folklórica del siglo XXI, José Luis ...

El padre del marxismo latinoamericano

Cuando la Unión Soviética comenzaba a proyectar su modelo de revolución bolchevique triunfante, él propuso que el socialismo en América ...

Jazz, racismo y rebeldía (primera parte)

Jazz, racismo y rebeldía (primera parte)

Esa fruta extraña...

Mientras el clima de protesta racial en Estados Unidos se convulsiona otra vez por el asesinato de dos jóvenes negros ...

Crónica viajera

Crónica viajera

Noticias urgentes desde Kurdistán

Iraq nuevamente se encuentra asediado por bombardeos, combates internos y una reciente crisis política. Con ese panorama, Estados Unidos, la ...

Maditos: Vasili Grossman

Maditos: Vasili Grossman

La despiadada verdad de la guerra

Apenas se presentó como voluntario para soldado raso, lo rechazaron. Las autoridades militares miraron despectivamente a aquel sujeto de 35 ...