Buscar

Juan Carlos Onetti (2º parte)

Edición N° 29

Junio 2004

Revista bimensual

Comprar edición impresaSumario

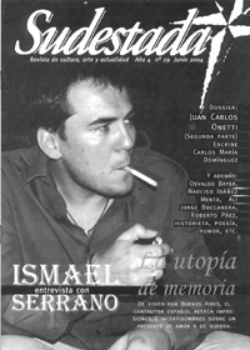

- Entrevista con Ismael Serrano

- ¿Qué lugar ocupa la cultura?

- Entrevista a Roberto Páez

- El Poeta iraquí Anwar Al-Ghassani.

- Juan Carlos Onetti (2º parte)

- Perón-Bayer-Baschetti: Viejos debates, Caras Conocidas

- Documentales sobre el PRT: Los perros de la guerrilla

- Tierra santa

Compartir Articulo

El tunel

Instaladas sobre la plaza Cagancha, las oficinas de Reuter le permitían a Onetti frecuentar con asiduidad el café Metro, con doble entrada por la plaza y Cuareim, donde se encontraba por la noche con escritores y artistas de la luego denominada "generación del 45", reunida en aquellos años junto a tres maestros destacados: Paco Espínola, el español José Bergamín y el propio Onetti. A sus mesas llegaban Mario Arregui, Carlos Maggi y Manuel Flores Mora, Cabrerita, Casto Canel, Domingo Bordoli, Carlos Martínez Moreno, Roberto Ares Pons, Luis Larriera, Mario Rodríguez Gil, Pedro Picatto y Liber Falco, entre otros. Onetti era visto entonces como el maestro creacional y se extendía la leyenda de su humor sombrío y la lucidez de sus parcos comentarios de trasnoche. Entonces los intelectuales montevideanos se nutrían de su propia bohemia y seguían atentos la escritura de Borges, Marechal, Mallea, Nicolás Olivari, González Tuñon y Carlos de la Púa. A diferencia de los cantores de tango y de los jockey, que buscaban el éxito en Buenos Aires, los escritores sostenían la meca de París.

Tal vez algunos experimentaran la secreta expectativa de verse publicados en la revista Sur, que dirigía Victoria Ocampo en Buenos Aires, pero ninguno se proponía conquistar un público al otro lado de la banda oriental. A Onetti París le parecía una fiesta demasiado lejana y Buenos Aires, pese a su infortunada experiencia, lo cautivaba. Hacia allí partiría ese mismo año, esta vez como secretario de redacción de Reuter, siguiendo el camino de quienes encontraban en el mundo porteño las mismas referencias culturales de Montevideo.

Ese mismo año publicó su novela Tierra de nadie, presentada al concurso de la editorial Losada y dedicada a Julio E. Payró. La novela no resultó ganadora pero mereció la publicación. Dos años más tarde publicó Para esta noche, en la que reproducía ciertas canalladas que los comunistas hicieron a los anarquistas bajo el gobierno de Negrín, partiendo de una anécdota que le habían contado dos inmigrantes anarquistas en Montevideo.

En los primeros tiempos de su segunda estadía porteña Onetti vivió en una pensión de la calle Basavilbaso, aunque la mayor parte de sus horas libres transcurría en bares y cafetines de la avenida Corrientes. En ellos frecuentaría a muchos personajes de la vida nocturna, luego incorporados al mundo de su ficción. En el Foro se reunía con una barra de periodistas e intelectuales, Ceba, Raffo, el poeta León Kopp, Matilde Zagalsky, quien años más tarde tradujo El señor de los anillos, de Tolkien.

Pero antes o después se daba una vuelta por el Politeama, un café al que concurrían actrices de los teatros amateurs, buscadores de fortuna, profesionales de la vocación y la pobreza; entre ellos Evita, quien sería la primera dama del peronismo y por entonces buscaba un destino entre los trabajadores de la radio.

En Reuter, Onetti era conocido como un jefe responsable y silencioso que leía y corregía, luego de resumidos por los redactores, los cables salidos de la teletipo desde el frente de guerra. El inicial temor de los empleados dio paso al reconocimiento de una casi enfermiza timidez y de un humor fino y corrosivo que no todos entendían ni toleraban.

Cierto día, una secretaria cometió la imprudencia de atentar contra el orgullo del imperio británico y de convertirse en la tercera esposa de Onetti. Holandesa, flaca, muy alta y erguida, a los dieciocho años Elizabeth María Pekelharing parecía «un palo curiosamente animado", "un dibujo hecho de alambre" aseguran algunos compañeros. Hija del director de la empresa Philips, había llegado al país hacía cuatro años. Sus ojos claros y el rostro lleno de pecas alentaban el apodo de la Peke, que coincidía con las primeras letras de su apellido, pero pronto comenzaron a llamarla también "la Boya", debido a que pasaba el tiempo exclamando: "¡Oh...boy!". Eficiente, políglota y aplicada, extendía su fama en todo Reuter.

En los últimos meses un difundido temor recorría las agencias del continente. Un inspector británico, que nadie sabía dónde se hallaba, podía llegar de sorpresa en cualquier momento. Cuando entró a la oficina de Buenos Aires, en medio del revuelo enviaron a la holandesa a que preparase un té. Primero fue al baño a lavar la tetera en una palangana, pero al sacarle la tapa no advirtió que la ponía sobre un jaboncito. Lavada la tetera volvió a colocarle la tapa, esta vez unos gramos más pesada. Juran los testigos que cuando el inglés se sirvió el té la taza se le llenó de burbujas. Y la holandesa, encantada, se puso a saltar y a batir palmas. "Me enamoré perdidamente de ella en ese momento" confesaría Onetti después. Se casaron en abril de 1945 vía México, porque la vocación matrimonial de Onetti acababa de desbordar los códigos civiles del Río de la Plata.

Tras el arribo de Perón al gobierno argentino, Onetti abandonó el periodismo y pasó a trabajar en una pequeña revista de publicidad, gracias a lo cual tuvo oportunidad de entregarse con mayor comodidad a su producción literaria.

Durante el verano de 1948/49 pensó que había llegado el momento de conocer personalmente a Jorge Luis Borges. En un tiempo remoto había calificado a sus cuentos como un traducción de Melville, provocando más de una educada indignación. Pero luego había terminado por reconocer en el Borges de Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente, Hombre de la esquina rosada, la jerarquía de su talento. Le pidió a Emir Rodríguez Monegal, entonces de paso en Buenos Aires, que los presentara. Emir admiraba y trataba personalmente a los dos desde hacía ya unos cuantos años.

Concertó una cita en La Helvética, en cuyos altos funcionaba la sede de la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo de choque nazi que apoyaba a Perón, demolida finalmente por los tanques de la Revolución Libertadora en 1955. Borges y Emir demoraron en llegar algo más de lo que Onetti podía permitirse sin adelantar unos cuantos tragos de cerveza. Acaso durante el tiempo en que bebió solo recordó su encuentro con Arlt, tal vez comparó en exceso sus libros, adelantando las diferencias irrecusables de su forma de hablar, de mostrarle la cara, de anunciar su vanidad. O quizá se arrepintió de haber alentado el encuentro y creyó que debía pagar por ello de una forma u otra. Lo encontraron con "aire fúnebre" , "hosco, como retraído en sí mismo, y a la defensiva. Sólo salía de su isla para atacar con una violencia que nunca le había visto - recordaría Rodríguez Monegal -. Era obvio que él había leído a Borges y que Borges no lo había leído ni tal vez lo leería nunca. La conversación saltaba sin progresar, hasta que de golpe, Onetti embistió con una frase que se dejaba silabear como un verso de tango: -Y ahora que están juntos, díganme, explíquenme, ¿qué le ven a Henry James, qué le ven al coso ese?".

Borges debió ingeniárselas para consultar a su amigo si alguien saldría beneficiado de una respuesta cortés, y accedió a explicar su admiración por James, a trazar un pedagógico laberinto de comparaciones con Cervantes, Chesterton, Kafka y Dickens. Emir lo siguió con entusiasmo, esperanzado en borrar el origen infortunado de la conversación.

Pero parecía claro que nada de lo que dijera iba a lograr conciliar dos mundos que se querían distantes. De regreso con Borges, por si quedaba alguna esperanza de que el escritor hubiera inadvertido alguna de las irritantes actitudes de su amigo, Emir le preguntó qué le había parecido Onetti. Dijo que le había gustado y Emir lo entendió como una cortesía más. "¿Pero por qué habla como un compadrito italiano?", agregó...

(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada Nº29)

Suscríbase llamando al (011) 42921859

Comentarios

Carlos María Domínguez

Otros articulos de esta edición

Plástica

Plástica

Entrevista a Roberto Páez

Entrevista

Entrevista

El Poeta iraquí Anwar Al-Ghassani.

Cinestada

Cinestada

Documentales sobre el PRT: Los perros de la guerrilla

Los largometrajes Los Perros y Errepe irrumpieron en las pantallas con la simple pero contundente mirada particular de los verdaderos ...

Nota de tapa

Nota de tapa

Entrevista con Ismael Serrano

Debate

Debate

Perón-Bayer-Baschetti: Viejos debates, Caras Conocidas

"Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey ...

Editorial

Editorial