Buscar

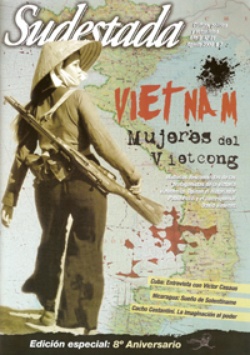

Vietnam. Mujeres del Vietcong

Tran Thi Gung apunta con su fusil en mitad de una emboscada. Dang Thuy Tram es doctora en un hospital enterrado en la selva. Vu Thi Vihn trabaja por las noches rellenando cráteres en un sendero a la sombra de una montaña. Vo Thi Mo dirige un batallón femenino y planifica las misiones más riesgosas. Durante los años de la "Guerra Americana", las mujeres del Vietcong marcaron la diferencia en la lucha de todo un pueblo por su liberación. Crónicas mínimas de esas jóvenes que derrotaron al coloso imperialista. Opinan el historiador Pablo Pozzi y el corresponsal español David Jiménez.

Edición N° 81

Agosto 2009

Revista bimensual

Comprar edición impresaSumario

- Vietnam. Mujeres del Vietcong

- Contra los molinos de viento

- Cacho Costantini: La imaginación al papel

- Víctor Casaus: "La esperanza nos ofrece sus destellos"

- Sueño de Solentiname

- Villa Constitución, 1975. Memoria del fuego

Compartir Articulo

1. La paciencia es el oxígeno de la emboscada. De nada sirve la ansiedad. Hay que esperar. Apenas el músculo tenso sobre el fusil, la respiración mansa y regular, el ojo que apunta y el ojo que duerme, el dedo que juega sobre el gatillo frágil de un AK-47. El resto es jungla, sombras de la tarde que se cruzan por delante de la mira, el vuelo zigzagueante de los helicópteros que rastrillan la zona, los pocos pájaros que quedan sobre los árboles, el hambre compañero, el sueño que ataca. De nada sirve pensar, mucho menos recordar. La paciencia es oxígeno, pero también es atención permanente. Cualquier leve movimiento en el follaje, el mínimo sonido que rompa la rutina de la selva que respira, y la tensión endurece los músculos. La emboscada es aprender a esperar, quizás nada durante horas. Estar listo, pero saber también que es probable que no haya ruidos que rompan la calma ese día, que no haya sombras extrañas que se crucen entre el fusil de la guerrillera y la selva húmeda que rodea al poblado de Xom Moi, cerca del puesto de avanzada en Dong Du.

Era ley del Vietcong esperar. Esperar hasta el último instante posible, hasta que la respiración del enemigo se perciba a centímetros de distancia, hasta que la tensión haga estallar los nervios y empuje el dedo hacia el gatillo. Pero disparar a distancia era peor que desertar. Eso el Vietcong lo sabía. Disparar a distancia era inútil, era malgastar munición y también delatar la propia posición. También era suicida: un segundo después de esa ráfaga apresurada, los soldados invasores volverían sobre sus pasos y comunicarían por radio, de inmediato, las coordenadas para el ataque. Dos minutos después, aquella franja de selva sería un infierno. Un par de pasadas y los helicópteros estadounidenses dejarían su reguero de napalm a cientos de metros a la redonda. Entonces, no habría huída posible. Entonces, no habría guerra posible. Había que esperar. Había que respirar paciencia hasta ese último segundo, hasta que el enemigo y su sombra rozaran el caño del fusil del vietcong oculto en la jungla, invisible en una selva a la que nunca llegaban los rayos del sol. La respuesta debía ser rápida, fugaz, casi cuerpo a cuerpo. Los jefes del Vietcong llamaban a esa táctica "agarrar al enemigo por la hebilla del cinturón", y la definición era literal. Elegir el momento y el lugar, siempre, de cada enfrentamiento. Esperar hasta el último segundo, y atacar. Lanzarse a punta de bayoneta contra soldados que temían una guerra que no conocían. Después, retirarse de inmediato, sin dilaciones. No dar tiempo al bombardeo, no dejar huellas. Descansar y otra vez, esperar.

Tran Thi Gung respiraba paciencia, mientras su rostro era selva y su fusil seguía en posición. Su apellido significaba "jengibre" y tenía 17 años cuando abandonó su aldea en Trung Lap Ha, a 40 kilómetros de Saigón, para sumarse a los guerrilleros del Frente de Liberación Nacional (que los occidentales y vietnamitas del sur llamarían despectivamente vietcongs). Era la única mujer en su unidad. Su primer combate fue en 1965, en las cercanías de la aldea de Xom-Moi. Entonces, ahora, que espera agazapada. Un ruido desata sus nervios. Abre la boca, se afirma sobre un fusil que le parece ahora más grande que antes, y apunta. Y espera. Una sombra se cruza entre su fusil y la maleza. Entre la espera y la tensión de la balacera inminente. Son ellos. Son gigantes. Son un blanco fácil para Tran, vietcong de 17 años. Tran contiene la respiración. Y dispara.

Unos minutos después, abandona su posición sin apuro y recoge del suelo las armas de los muertos. Ahora sí, emprende la retirada. La jungla la abriga.

Algunos días más tarde, Tran recibe una condecoración que dice: "Valiente destructora de infantes estadounidenses". Horas después de la premiación, vuelve a la selva. Demora unos minutos en acostumbrarse al murmullo del pantano. Busca con su fusil la posición más cómoda. Tran ha escuchado, alguna vez, la frase de Lenin. La ha escuchado en reuniones con sus compañeros o en un discurso del Tío Ho por Radio Hanoi, o quizá la ha leído en un documento. Sola y recostada en la espesura, sonríe mientras prepara su fusil para una nueva emboscada. Ni el hambre ni el sueño borran la hermosa sonrisa en su rostro pequeño. Tran Thi Gung espera, y apunta. En su memoria, persiste una frase de Lenin: "Paciencia e ironía son virtudes de los revolucionarios".

2. "Al mediodía, la jungla duerme debajo de un grueso manto de silencio", anota la joven doctora en su diario. Más tarde, añade: "Por la tarde, la lluvia que cayó sobre el bosque dejó las hojas mojadas y frágiles, pálidas y claras por los rayos del sol, como las manos de esmeralda de una doncella cautiva en una fortaleza prohibida". Pero el remanso de tranquilidad es una excepción en la rutina del hospital de campaña, oculto en la maleza en el distrito de Duc Pho, en la provincia de Quang Ngai. Cuando no llegan contingentes de soldados heridos, hay que cortar leña, cavar refugios o transportar bolsas de arroz. La calma es un mínimo oasis para la doctora Dang Thuy Tram, y también para sus amigas enfermeras, compañeras de soledad en aquel dispensario situado a escasos metros de una base militar enemiga; protegida por la jungla que todo se devora.

Cuenta ya con un año de experiencia como médica principal del hospital, desde aquel 23 de diciembre de 1966, cuando se alistó como voluntaria y abordó un camión en Hanoi para recorrer 400 kilómetros y viajar hacia Quang Bihn, junto con soldados y periodistas. Después, caminó durante tres meses por el sendero que bordea la cordillera de Truong Son con una mochila gigante a cuestas. Tres meses de caminata rumbo al frente; marchando de noche, durmiendo de día, despertando de improviso por las bombas que estallan en algún recodo del camino, comiendo brotes de bambú, padeciendo indecibles dolores para llegar, a fines de marzo de 1967, hasta Duc Pho, hasta aquella fortaleza médica imposible de ver a menos de dos metros de distancia.

"¡Guerra! ¡Cuánto te odio, y cuánto odio a los belicosos demonios estadounidenses! ¿Por qué disfrutan masacrando gente sencilla y amable como nosotros? ¿Por qué matan sin piedad a jóvenes que aman la vida como Lam, como Ly, como Hung y miles más, que sólo defienden su patria llenos de sueños", se pregunta en su diario. El trabajo es extenuante, cada día llegan y se van del frente compañeros del vietcong, y el hospital es su único refugio, su única salvación. Allí los espera Thuy, una sonrisa curtida por la guerra los recibe. Un rostro cálido, una joven doctora de 25 años, amante de la literatura rusa y francesa, de la poesía vietnamita. Ella los espera. Thuy anota en su diario que el 13 de marzo de 1969 llega al hospital un camarada desangrado por una herida, que empeora después de la operación y que no hay forma, que ya nada es posible, que una esquirla cortó alguna vena y que el camarada se pierda en la bruma de la muerte. En sus bolsillos, tan solo una libreta encuentra Thuy, allí está la foto de una hermosa joven y una carta. Una carta que promete aguardar lo que sea necesario el regreso de su amado, que llora nostalgias y proyecta sueños imposibles para los dos, separados por la guerra. En el pecho del soldado, Thuy encuentra un pequeño pañuelo con una leyenda bordada: "Te espero", dice.

Esta tarde mansa en el hospital, Thuy escribe en su diario: "Si algún día vivimos rodeados de las fragantes flores del socialismo, debemos recordar esta escena para siempre, recordar el sacrificio de aquellos que derramaron su sangre por una causa común. ¿Quién nos ha ocasionado todo este sufrimiento, camaradas? Son los demonios que rapiñan nuestra patria".

3. A lo largo de la frontera entre Vietnam y Laos, a la sombra imponente de la cordillera de Truong Son, una red de caminos serpenteantes reciben el paso de cientos de camiones con soldados y pertrechos que van del Norte liberado al Sur títere del poder americano. Los occidentales se empeñan en llamar a aquél sendero de múltiples vías como "la Ruta Ho Chi Minh". Se trata del único medio de abastecimiento con que cuentan las fuerzas del Ejército Norvietnamita para la asistencia del Vietcong en el Sur, de allí su importancia estratégica, de allí también el bombardeo diario de los aviones americanos sobre la zona, la devastación de las regiones cercanas con toneladas de defoliante químico con el objeto de destruir cultivos y arrasar con la vegetación. Cada noche, la sombra de Troung Son es testigo del trabajo incansable de una multitud de mujeres que, en el silencio más perfecto, rellenan los cráteres dejados por las bombas, limpian y nivelan los caminos, talan los árboles que interrumpen el paso, preparan trampas artesanales con afiladas estacas de bambú o desactivan las bombas que no han estallado pero que amenazan a los contingentes que avanzan.

Vu Thi Vihn es una de las primeras integrantes del Cuerpo Juvenil de Voluntarios, formado en 1965. Vu se sumó como voluntaria cuando tenía 15 años, pese a la oposición de sus padres, y tuvo que mentir la edad para ser admitida. A orillas de un sendero, envuelta en la oscuridad, Vu espera el paso de los camiones para dar una mano ante cualquier percance. Una demora en la marcha significa transitar la huella del peligro: una caravana detenida es un blanco fácil para los aviones americanos. Las voluntarias de Truong Son nunca se ven, sólo aparecen cuando el camión se empantana en el barro, el camino se vuelve intransitable o los conductores extravían el camino. Allí, entre la bruma de la jungla, entre el frío de la noche, surge Vu Thi Vihn y sus compañeras. "Al principio no había caminos, sólo montañas. Trazarlos era una tarea sobrehumana. Nuestras únicas herramientas eran picos, palas y sierras. Cuando los árboles eran demasiado grandes los derribábamos con dinamita", explicará mucho después.

Cuando salía el sol, las voluntarias dormían hasta las once de la mañana, luego almorzaban lo que podían; a veces, cuando la mandioca escaseaba, rascaban de las piedras hongos y musgo. A esa comida la llamaban "verduras antiaéreas", porque era lo único que quedaba después de los bombardeos. Más tarde recibían educación, dormían una breve siesta y se preparaban para la extenuante actividad nocturna al pie del camino. Vu recuerda: "Después de cada jornada de trabajo volvíamos agotadas a los campamentos y nos reponíamos cantando o haciendo teatro. Cantábamos todo el tiempo para mantener el ánimo. Solíamos bromear diciendo que el ruido de las bombas era más débil que el de nuestras canciones".

Cuando el sol asoma sus brazos tibios entre la espesura, Vu y sus compañeras se van a dormir. Lejos de casa, los sueños de Vu son siempre los mismos: por unas horas, vuelve a ser niña otra vez, y camina hacia su casa. Allí, la esperan...

(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada)

Comentarios

Hugo Montero

Otros articulos de esta edición

Dossier

Dossier

Villa Constitución, 1975. Memoria del fuego

El 20 de marzo de 1975, el gobierno de Isabel Perón lanzó una feroz represión contra los obreros metalúrgicos en ...

Nuestra América

Nuestra América

Sueño de Solentiname

Un fantasma recorre el archipiélago de Solentiname... Es el fantasma inasible del general Augusto César Sandino, que desde hace décadas ...

Papeles amarillos

Papeles amarillos

Cacho Costantini: La imaginación al papel

De la narrativa al teatro, pasando por la poesía y el ensayo con mirada militante, la vasta obra de Humberto ...

Entrevista

Entrevista

Víctor Casaus: "La esperanza nos ofrece sus destellos"

Es poeta, cineasta, periodista: Víctor Casaus, uno de los principales referentes intelectuales de Cuba y director del Centro Cultural Pablo ...

Editorial

Editorial